一 : 寻找地球

地球给予了我们生命,抚育着我们成长,它是人类赖以生存的星球。

可是由于人类的乱砍滥伐,随意破坏生态环境。地球就快毁灭啦!我们TS军团承担了一个重要的任务――寻找第二个“地球”。

一大早,我穿好衣服,一看表,哇!2025年8点30分啦!就大步流星的往TS基地跑去。到了基地,和我一同出行的人员都到齐了。“总指挥(这次出行我担任总指挥)全体人员到齐,是否准备出发?”“OK”我回答。这时,广播里响起了首长的声音:“陈指挥,望你带领全体人员凯旋而归!”我突然紧张起来,毕竟全球人员都注视着我们呀!

上了飞船,我按了一下红色启动按钮,“呼”的一声,飞船以每秒6000万光年的速度行驶着,我立刻启动全自动系统。飞船通过感应器自动行驶着。队员们正在拍摄与记录各个星体的特征。飞船安全地行驶着,已经飞了3000多亿光年。“嘟!嘟!嘟!”飞船居然行驶不动了。有一股阻力拦着我们。我决定关闭全自动系统,亲手操纵。我用发抖的手加足马力,然后――猛冲……“吱”的一声,我们闯进去了!咦!怎么又到地球来了?这到底是怎么回事?我们下了飞船,那些人和我们长得不一样!这就是……就是我们要找的第二个地球。那些人友好的跟我们握手。可是听不懂我们的语言。突然,从人群中走出一个首领模样的人。他带着我参观了他的国家,还用语言转换器告诉我们,他的国家是这个星球上唯一的一个,从来不打仗起争端,非常和平。还说我们地球处在一度空间,他的这个星球在二度空间,分别还有三度、四度、五度、异常空间,而且一个比一个大,但人数却一个比一个少。地球和异度空间大小的比是1:20000000000000,但人数却发生了根本的变化:200000000:1。所以我们大可以到异度空间去。

国王还欢迎我们到他这里常来做客。地球的人们!有救了!有救了!

二 : 灾变论:寻找另外一个中国--任不寐

灾变论:寻找另外一个中国

20世纪的开端和结束向我们提出了一个完全相同的问题:当越来越多的世界大国纷纷融如“世界主流文明”的时候,中国文化仍然维系和承袭着一种在战国以后日益完备的古老体系。[www.61k.com]“为什么偏偏是中国?”,这个近代问题经过了150年仍然没有答案。这个问题实际上包含了互相联系的两个问题:首先,有一种什么样的力量造就了法家主义或“郡县体制”(1)如此强大的生命力?其次,即使与“成功的后来者”日本和俄国相比,为什么中国未能顺利完成“现代化”的转变?(2)

既然我们不满意以往文化理论的片面性,那么这种片面性的产生,是否因为历史学遗失了一种历史真相,特别是在“大历史”日益地位显赫的时候,学术视野中不断丢失了某些反复间断出现的常识性事件?

寻找可能丢失的“连续的偶然性”

布罗代尔说:“杂事则反复发生,经多次反复而取得一般性,甚至变成结构。”(3)这是史学界一个独特的创见,遗憾的是,它并未受到包括布罗代尔在内的学者们应有的重视。学术界为什么倾向于忽视“反复发生”的“杂事”?主要原因可能是由于学术研究本身具有的贬低经验事实的倾向,特别是由于历史研究具有忽视过去的“杂事”的必然性,因此历史的旁观者在今天,在他本人有限的生命历程和学术生涯里,有可能遗失或错过“几十年一遇”的“杂事”。特别是国外的研究者,即使他拥有令人尊敬的“田野调查”的学术作风,但他在“杂事”第二次“反复发生”前就可能不“在场”了;或者较低频率的反复更容易使他将“杂事”蔑视为“历史事件”而不是当作“历史结构”?本雅明说:“过去的真实画卷一闪而过。捕捉过去不过是捕捉过去的形象;过去的形象在顷刻间闪现,从此不再复现;只有在顷刻间它才是可以辨识的。”(4)如果“顷刻间闪现”的事件反复发生就具有了历史学的意义,但在它的间断期(间断期可能很长),它往往不会进入历史学的视野。

我以为这个丢失的“杂事”,这个反复发生成为“结构”而往往被当做“事件”来理解的“杂事”就是“灾变”:自然灾害和与此相关的社会动乱。在起源理论这个意义上,我把我的文化解释理论称为“灾变论”,把中国人对灾变事件的历史性适应而形成的“中国文化”称为“灾民理性”。这种新范式并未建立在新方法论的基础之上,但它将在过去的地理决定论和可能论(5)、人类学和地理文化学之间进行开创性的调和。

“灾变论”对文化的解释

灾变论的主要观点是:在中国,自然灾害问题异常严重,人的生存环境极度恶化,争夺生存资源导致了频繁的社会动乱,自然灾害和社会变乱灾(天灾与兵灾)互相支持,反复频繁发作,在此基础上,人性之恶在生存层面上被充分动员起来并获得了坚固的韧性;同时,生存危机锁定了精神自由和个人自由。我们将在“灾变论”的理论框架内,对长期困扰“中国问题专家”的一些政治问题、经济问题和文化问题进行常识性的破译。比如,通过分析我将说明,“为什么偏偏是中国”,以及“心安理得的罪恶”和“制度性腐败”绝不仅仅来自这个世纪,来自“极端的年代”(6),它的“成熟、老练和平常心”以及“历史惊人的相似”,证明它来自一种激烈动荡的历史的深处。

起源理论建立在人类好奇心的基础上,并总倾向于上溯到历史的源头。灾变论将回到山顶洞以前,尽管它可能仅仅发现了些须真相。灾变论在这些不完备的资料中猜想:当我们的祖先在一个风雨交加的夜晚逃进山顶洞的时候,生存恐惧就开始牢牢控制了他们,此后由于灾变反复发生,中国人从未从生存恐惧中站起来过。生存恐惧导致对强制力量(暴力与狡猾)的崇拜和对“神圣秩序”的强调。这种恐惧爬出森林,经过秦皇汉武、宋祖唐宗,一路血迹,一直在不断发生的天灾和自己不断制造的新恐惧和残暴中强大起来。

生存理性或灾民理性是一种“自然宗教”(7)。“必须生存”和“不得不为了生存”成为“人文精神”的核心命题,同时,生存危机束缚了精神的自由。意识成为虚无者,唯一实体性的东西是物质利益,而由于资源短缺获得物质利益的主要手段依赖强力和机会主义,而国家是最大的强力。所以灾民理性首先是一种关于“物力崇拜”的宗教,缺乏对精神和弱者的尊重,没有善恶观念,或者说利害观念取代了善恶观念。其次,“政治”在灾民社会在本质上是以暴力垄断生存资源的最有“效率”的生存手段。“政治是糊口型经济”,这是我们理解中国文化的一把钥匙。作为“效用”最高的生存手段的政治,它的第一原则是“力量执政”,是你死我活。灾民政治生活的第二原则是“恩人执政”,救灾者因“道德”理由成为灾民的监护者和专政者。但这种“道德”基本是非理性的,它的合法性先后建立在“救世主”神话和“本质主义”的神话基础基础之上。在朝的政治文化是恩人作秀,乾隆说:“朕可与他人比耶,先人而忧,后人而乐,理固宜然。近因久旱无雨忧劳过甚,以至癯弱……此后雨泽沾足,朕庶解焦劳也。”他在暗示一种脆弱的政治合法性。在野的政治文化是“恩人移情”,司马光说:“四民之中,惟民最苦……水旱、霜雹、蝗蜮间为之灾,幸而收成,公私之债,交争互夺”。这是知识分子的圣人思想,在百姓那里就表现为“义气”,一种乞丐式的市恩文化,但讲义气与讲道理往往是冲突的。“力量执政”济以“恩人执政”是“法儒合流”的精神本质;其现实基础是灾变。

灾民理性是“生存文化”,而不是关于“文化”的“文化”。灾民理性将一切中国文化还原为生存需要和生存斗争需要。这是人类文化史上一个及其特殊的文化现象。在相对主义日益蛮横的时刻,我将在相对主义的硝烟里寻找绝对罪恶的“历史真相”(8),同时通过“理性的探险”(9),希望发现“恶”(10)的来路和它平离开“光天化日”之境的具体途径。改变汉语世界的“文化特质”,在灾变论的语境中表述为“灾民理性的话语转换”。

话语的转换

“今天,人们正力图在人类思维的长期性中,在某一思想或某一集体心理充分和同质的体现中,在某一竭力使自己存在下来、并且在一开始即至善至美的科学的顽强应变中,在某种类型、某种形式、某项学科、某项理论的活动的持久性中,探测中断的偶然性。”(11)“灾变论”试图在民族文化与生存环境的关系中解释中国文化的“连续性”,从而寻找现代野人若干返祖现象的历史真相,并在此基础上探讨灾民文化的“连续性”的“断裂”,即探讨实现灾民话语向自由话语“转换”的可能性。在某些方面,灾变论是中国的“文化解释学”(12)或“知识考古学”(13),但它分析的对象不仅是语言单位,也包括人类的行为,它也在“行为主义”(14)的分析方法中吸收营养。“灾变论”也没有为“政治霸权”(15)解脱责任,因为“灾变论”强调“恶”是人的自由意志和生存环境“互动”的结果,而不仅仅是环境“决定的”。我同意波普尔的观点(16):历史归根结底是人的历史(17),是人在“零碎的工程”(18)中创造了历史。灾变论实质上要努力“明确”人的责任,并主张通过反省我们的历史上的诸种罪恶(当然首先是现实的罪恶)来承担人的责任,企图凭借这种“灵魂的革命”(19)在这个“没有救赎希望的地球上”(20)获得救赎。

在历史研究中引入自然事件可能为思想史提供一个“客观”的起点,而这一遥远的始点,这一文化的“第一推动力”,曾是韦伯和福柯以相反的方式刻意回避的问题。我以为历史是可以解释的,虽然各种解释未必是唯一真理,但也决不是“异想天开”,更可能是“近似值”。但我同意,历史是不可能在现有的知识能力以外(21)进行预定的。灾变论是历史可解释论,以此为人类明确历史责任;灾变论反对历史决定论、文化决定论甚至地理决定论,以此赋予人类以选择的权利。

在中国一个省份内发生灾荒的次数超过一个欧洲国家。

——乔治·斯当东

我国灾荒之多,世界罕有,就有文献可考的记载来看,从公元前十八世纪,直到公元二十世纪的今日,将近四千年间,几乎无年不灾,也几乎无年不荒。西欧学者甚至称我国是饥荒的国度。

——邓拓

历史造就一个民族。

——《历史的真相》

一、“灾变论”的文化适应论

人类与其生存环境互相“适应”。如果说“自然的观念”是文化的基本内容,那么就可以说,文化是人类适应环境的产物。如果我们同意这一达尔文主义的基本理论,就意味着解释不同的文化就要确定不同文化的生存环境是不同的。生存环境首先包括地理环境,然后包括以地理环境为基础的、人类活动所创造的物质与文化产品。后者可通称为“非地理环境”。灾变论把“文化比较”理论建立在生存环境比较的基础之上,它的基本论点是:中国文化是中国人面对连续而激烈的灾变连续而激烈地适应的结果。

地理环境与必须适应论

“灾变论”首先必须确定自然灾难在中国出现的频率和严重性要高于西方。由于专业的局限性,我将尽力证明这一点。这种勉为其难的论证如果是不能令人满意的,那么我可以不情愿地将上面这个判断作为我的理论体系的基本假设,就象古典经济学关于“资源有限”和“经济人”的假设一样。

起源论要说明:如果企图为亚欧大陆两侧居民不同的文化形态提供一个全新的充分的解释,通过求异推理,只能在自然灾害在两边分布的不同始能找到文化差异的“最后”根基。

灾变事件具有文化意义必须满足以下三个基本特征:

1、灾变发生在时间上具有频繁性和经常性,在空间上具有普遍性。这需要“大历史”的研究方法和"小历史"的研究方法相结合。

2、每次灾变几乎都具有严重的人类危害性。

具有这两个特征的生存环境迫使人类必须适应环境(顺从与“应战”),长期适应生成一种民族文化。

3、灾变发生的不可预测性。这包括两层意思:第一,人们知道灾难肯定将要发生,但是,第二,即将发生的灾难将在何时、何地、以何种形式发生却无法预期。记住这一点很重要,因为正是灾变的非理性预期的这个特征,导致了“生存恐惧”或“灾民恐惧”,并使这种恐惧心理上升为恐惧人格。

非地理环境与再适应论

满足上述三项条件的自然灾害将引起社会动乱和生存恐惧,人在这种社会危机中还“必须”适应这种灾难性的“人为灾害”。在上述三项条件下,人类生产力水平长期得不到显著提高。在人类生产力水平较低的漫长历史时期,自然灾变和社会灾变又具有高度的相关性。此外,记忆、传播和遗传同时延续并放大了灾民恐惧并强化了灾民理性。“东方专制主义”是再适应过程生成的灾民政治文化。

灾民理性和政治专制主义并不能有效整治灾变和应付灾变,相反,由于专制主义自身的逻辑,它是自然环境恶化和社会动乱的新的根源;而继续恶化的灾变状态又进一步强化了专制主义。这表明,灾民文化是“现实”的,但未必是“合理”的。我将非地理因素强化或制造的灾变,称为“再适应灾变”。

“再适应灾变”以自然灾害为基础,同时作为一种独立力量在文化生成中发生作用。它是对自然灾害的本能反应,或是“命运的宗教”。人类必须同时对两种灾变进行适应,这无疑强化了灾民理性的“超稳定性”。

正面的文化适应

自然灾变在中国还存在另外一个“正面”特征:间断期为农业发展提供了“暂时性”的较好的土壤、水文和气候等条件,这是文明延续得以可能。记住这一点很重要,它确保中国没有变为第二个非洲,并使“中华文明”得以绵延迄今。是恶劣的自然条件和“良好”的自然条件的频繁交错共同控制了中国人的命运。但重视这一特征丝毫不意味着否定灾变是中国历史的结构性特征,毋宁说恰恰证明了这一特征----灾难间歇期的安逸是紧张状态中的安逸。

二、灾害中国——中国自然灾害史

在说明“灾民理性”之前,我们必须说明“灾变”事件如何构成中国历史的“结构”。这种说明主要在与西方文明起源的西欧特别是希腊的地理环境的比较中进行。尽管自然灾害和社会动乱共同构成“灾变”的全部内容,并且经常是互动关系,但为叙述方便起见,我们分别予以解说。

中国结构性自然灾害的地理学解释

1、地理位置、面积与典型的季风性气候、大陆性气候、气候的复杂性

中国独特地理位置和国土面积等自然地理特征构成了中国独特的或严重的自然灾害的基础。

“中国位于世界最大的大陆----欧亚大陆的东南部,濒临世界最大的海洋----太平洋。由于海陆之间的热力差异而造成季风气候特别显著……中国是世界上季风最为显著的国家之一。”(1)季风气候的主要特征是季节变化剧烈,降水集中,干旱也相对集中。这一气候特征在世界范围内是独一无二的,“严格说来,从季风的成因和概念考虑,世界的典型季风区仅出现于亚洲东部、东南部和南部。”(2)亚洲在全球7大洲中面积最大,约为4400平方公里,约占世界陆地总面积的29.4%。“与其他大陆相比,亚洲多数地区的大陆度平均在50%以上。”“亚洲内陆到海岸的距离最远超过2500公里,而在西欧各地与海岸的距离最大距离不超过600公里。”(3)陆路辽阔意味着远离海洋的大部分地区的气候存在“强烈的大陆性”,这首先意味着干旱问题极端严重,其表现之一就是亚洲腹地的沙漠化;这一特征构成魏特夫的理论前提。其次是寒暑变化极端,酷热与严寒同在。太平洋西部复杂的洋流系统对中国气候的剧烈变动也产生了重大影响,与大陆性和季风性特征一起,导致气温和降水的地区差异和季节差异。亚洲----因此也是中国----的典型的季风气候和强烈的大陆性以及气候类型的复杂性等气候特征与世界其他地区、特别是西欧显著的海洋性气候形成了鲜明的对比。西欧特别是希腊群岛,温暖湿润,季节变化不显著。中国人生活在这样的自然环境里----特别是在中国文明发祥地的华北地区和黄河流域----必须不断适应季节的激烈变化。中国西北高原、华北内陆远离海洋,旱灾极端严重。那里的居民几千年挣扎在生存线上,生存危机抑制了生产力的提高。

2、轮廓特征、地势特征、地形特征与地质特征

中国是一个为高山和海洋岛屿、深海沟封闭的大陆。“欧洲犹如亚欧大陆向西伸入到太平洋中的一个大半岛,因此盛行西风能够将北大西洋暖流的暖湿汽流吹送到欧洲大部分地区,使之具有温和湿润的气候。”(4)

中国地势西高东低,起伏极端,几大河流由西向东顺势狂奔;加之降水在时间上相对集中,水灾特别严重,中国是世界上水患最严重的国家。同时,中国地形复杂多边,山高谷深,迎风坡降雨、锋面降雨、泥石流等易成灾害。中国人可以说是“斜坡上的居民”,在这个灾难不断滚滚而来的斜面上,稳定生存往往受到威胁,生活往往被摧毁,人类被迫匍跗于斜面上,失去了“直立”的尊严和从事精神生活的闲暇。

在地质方面,几大“版块”在中国交接,以地震为主要灾变的地质灾难相对集中。“(亚洲)大陆东缘有巨大的岛弧----海沟系,是地球上最活跃的活动带,这里地震频繁,具有浅、中、深源地震,世界大部分的强震都发生在这里。岛弧----海沟系也是世界上最活跃的火山带,目前全世界的活火山大约有830个,其中一半以上分布在太平洋周缘的岛弧----海沟系地带。”(5)此外,中国内陆沙漠面积、戈壁面积广大,土壤品质低劣,水土流失严重。

3、“冲积扇上的紧张”

总体上来说,人类是地球上河流的邻居。中国文明同样是大河文明。但由于季风气候和地形特点,中国的河流冲积扇是一个“矛盾”的存在,一方面它供给农业发展优越的土壤条件和灌溉条件----这使文明得以产生并生生不息;但另一方面是激烈变动的水灾、旱灾和低温天气----这使文明局限于较低的层次并经常中断从头再来。在这样一个反复无常的生存环境中,农业生产和收获处于十足的战争状态,生存紧张支配了人们的日常生活。

中国的主要自然灾害及其对中国历史结构性作用

中国是一个多灾之国,这是中国地理的一个基本特征。自西周至清末约3000年间,共发生大灾荒5168次,平均每年发生1.723次。(6)根据联合国的统计资料,本世纪以来全球发生的54起特大自然灾害中,中国就有8起,占15%;因灾死亡人数约占同期全球自然灾害死亡人数的44%。中国社会是一个灾难气氛笼罩下的灾民社会,这是中国社会的基本特征。近40年来,中国平均每年都因自然灾害造成数万人死亡,直接经济损失500—700亿元人民币,近年已达到1000亿元以上,并继续呈不断扩大的趋势。1950年到1992年43年的时间里,中国灾害损失占同期国民生产总值5.09%,美国1991年的同类数字是0.27%,日本是0.5%。

根据《灾害与我们》(7)一书的介绍,中国多种多样的自然灾害按其成因归类,可分为四大类:即地质灾害、气候灾害、海洋灾害和生态环境灾害。

1、地质灾害

地质灾害主要包括被称谓群害之首的地震以及火山喷发、山体崩塌、滑坡、地面沉降、泥石流、地裂等灾害现象。中国至少有13个省会城市和京津两市分布在地质灾害集中的区域。其中32.5%的国土和45%的大中城市均位于地震高烈度区(大于7度)。

在中国历史上,仅有记载的地震就有8137次,其中1004次为6级以上的破坏性地震。从1303年至今,发生8级以上强震17次。其中1556年1月23日陕西华县的大地震造成83万余人的死亡,居世界震灾史上死亡人数之首。1976年唐山大地震让人类至今谈虎色变。从1501年到1900年的499年中,发生有害地震419次。在全球历史上死亡人数大于5万人的17次大地震,有7次发生在中国,其中死亡人数大于20万人的4次大地震全在中国;全球7级以上的陆源地震,有30%发生在中国。有人统计中国平均每年因地震死亡2000-3000人。

2、气候灾害

气候灾害可以包括旱灾、涝灾、风灾、雹灾、霜灾、冻灾、雪灾等等。其中旱涝之灾尤为严重,从公元前206年至公元1949年的2155年间,共发生较大水灾1029次,较大旱灾1056次,几乎平均每年都有一次较大的水灾和旱灾。1949年以来,重大的天气和气候灾害平均每年达25次之多,干旱和洪涝面积平均每年达2733万公顷,登陆台风平均每年7次,均居世界各国之首。根据《洪荒启示录》(8)一书提供的统计字,1950年至1980年仅水灾平均每年经济损失150-200亿元。“我国是一个多山多暴雨的国家……各大江河中下游平原共约70万平方公里国土面积是我国最精华的地区,集中全国半数以上人口和70%工农业产值,这些地区地面高程有不少都处于江河洪水位以下……洪水问题就更为严重。”(9)

黄河2000年来中下游决口泛滥1593次,大的改道26次。1920年黄海流域发生了著名的大旱灾,约2000万灾民在饥饿中号啕;1942年至1943年的旱灾仅河南一省就饿死300万人;1876年至1879年晋、冀、鲁、豫一次大旱灾就饿死1300万人。

长江1931-1949年成灾11次,其中1931年、1937年两次水灾死人都超过14万人,1931年灾民1亿人,水灾后因饥饿、瘟疫而死亡的人数达300万人;1954年长江流域的水灾导致2万人死亡。

淮海近500年来发生水灾350次;海河近300年来有5次淹及北京,8次水进天津……

中国的每一条大河都是西太平洋的残忍的信徒,千百年来无数中国人——男人和女人、老人和孩子——的生命和财产都成了他们东下朝圣的牺牲。或者可以把它们比作极端过分的恶作剧者,他们为人类送来61阅读开一面的,但在抢夺地盘方面是一丝不苟的。这一切都只能在“政治是糊口型经济”这一角度来理解。

事实上,由于内部侵略的经常性和直接性,其危害更大。同时,由于内部掠夺的机会成本更低,比较效益更高;所以内部侵略往往是人类战争的真正主流形态。这种“自上而下的动乱”是中国历史的主线。中国人一直“沦陷”在这样的“自我侵略”状态之中。因此我不赞同储安平先生1945年关于“沦陷区”的议论,他说,(大意)日本入侵是中国人的“第一次沦陷”,但是1945年8月日本投降后中国沦陷区的人民又“第二次”“沦陷”于“缺德透顶”的本国官僚的统治之下(5)----“第一次”、“第二次”从何谈起呢?由于生存竞争导致的内部侵略,“沦陷”一直是“中国人民”在历史上“正常”的生存状态。

7、“绿祸”----四边烽火越千年

“绿祸”显然是与“黄祸”相联系制造出来的概念,我用它来指中国四周草原民族的长期间断性的入侵与征服。中国的边界基本上为游牧民族所环绕,那里的更加恶劣的生存环境是他们不断向中国农业地区侵犯的重要原因之一。这在另一方面恰恰证明了“灾变论”具有广泛的理论意义,如果说,“在其他社会条件相同的情况下,民族文化的不同就是自然条件的不同”(魏特夫),那么在生产力水平较底的历史时期(这首先是灾变导致的结果),自然条件的不同必然产生文化的不同。游牧部落与游民社会相比更具野蛮性,不过是那里的自然条件更恶劣罢了。这个问题事实上已经被很多学者所认识。

“阿提拉、成吉思汗、帖木尔……他们,伟大的野蛮人,出现于完全文明化了的时代,而在几年之间突然地把罗马世界、伊朗世界或中国世界变成为一堆废墟。他们的来临,他们的动作和他们的失踪似乎是难以解释的,以至于实际的历史,将这些人看作是上帝降下来的灾难,对古老的各种文明的一种惩罚。但是人类从来不曾是大地的儿子以外的东西,大地说明了他们,环境决定了他们,只要认识了他们的生存方式,则他们的动作和他们的行为便会立刻‘一目了然’的。草原制造了这种体格矮小和粗短的人,他们是不可驯服的,因为他们继续存在于那样的自然条件下。高原上的烈风,严寒酷暑把他们的面孔塑造成为有细长眼的,颧骨突出的汗毛稀少的,把他们多节的身体坚硬化了。随意逐水草而居的畜牧生活的需要决定了他们的游牧制度,游牧经济的条件使他们的定居居民发生了关系,这种关系有时是怯懦性的借贷,有时则是屠杀性的掠夺。……他们是土地的自然创造物,是饥饿和惨苦的儿子;骑射是游牧人民的唯一的手段,使他们在饥馑的年代里避免全部的死亡。”(6)

游民部落(勉强可以定居的农业社会)的内战无异弱化了它对草原民族进攻的抵抗力,同时作为“近邻”因此必然遭受比西方更严重的征服。“草原灾难”或“绿祸”贯穿了中国的整个历史,长城是中国这种突出的不幸的历史见证。

“从大西洋到太平洋沿岸,这些自然条件恶劣的荒漠地带是一条绵延不绝的火药线。……这些以畜养马匹和骆驼为业的牧民耐苦而又凶残,当他们因冲突、干旱或人口增长而被逐出自己的草地时,便侵入邻近的草地……(欧洲所遭受的这种恐怖)同游牧部落向中国和印度的胜利相比,还真是不值一提。……东欧各民族组成的堤坝保护着欧洲,他们用自己的不幸换得了欧洲的安宁。”(7)

中国的农业文明生存在草原文明的包围之中,也意味着羊生存在狼群之中。这种“农耕孤独”状况和美国对比是非常突出的:美国的地理环境和国际环境更有利于美国的安全和民主,两次世界大战都没有波及到美国的本土(中国无一幸免),美国周围也不存在侵略性的民族。托克维尔说美国的环境优势是“上帝为美国人安排的独特的、幸运的地理环境”(8),这样说来,“中国”仿佛是上帝的弃儿。尤其值得强调的是,元朝和清朝在中原的杀伐对民族文化和灾民理性产生了深远的影响。

8、“两个世界的撞击”:近代西方国家在华存在导致了各种冲突。

西方入侵各种“文明的野蛮”(雨果)和中国排外的历史情结以及文化的差异(“两个聋子的对话”)共同作用,共同推动了很多流血的冲突。这些冲突和战争在已经动乱不堪的中国历史中添加了更多的尸体和炮灰。对中国近代史的理解我们应该回倒马克思的立场上来(9),在表达人道主义的愤怒的同时,也不能失去基本的理性判断力。但“数千年未有之变局”(李鸿章)无疑是一种新的灾变力量(部分在灾民看来是如此),尽管这也是“数千年未有之机遇”。

9、日本——现代蛮族、海上灾民

日本的侵华战争根源于日本的生存恐惧,就象草原部落的入侵根据他们的生存恐惧一样。中国的周边地区的生存环境显然是更加残酷和恶劣的;而日本人的侵略野心在他们的“生存空间有限”的危机感中熊熊燃烧起来。中华民族在近代史上遭受的社会动乱和社会灾难是空前的,而日本帝国主义发动的8年侵华战争是中国近现代史一切社会灾难、自然灾难和政治专制灾难的罪魁祸首之一,是野蛮中之野蛮者。对日本军国主义的任何谴责都不过分。日本军国主义不仅是中国“军事”上的敌人,也是中国“政治”上的敌人。然而我们发现,日本军国主义一直是近代中国政府的亲密朋友,从溥仪的满清帝国和袁世凯的军人政权一直到后来的“汪精卫政府”。我们经常看到这两位老朋友在国内危机中为寻求释放之道而称兄道弟,无限政府和株式会社之间,政治利益和商业利益之间,有无限充分的合作机会。

上述社会灾变的描述向我们展示了中国历史的基本面貌。我的结论是:生存型动乱是中国的历史结构。正如本雅明所说,我们能确信,现在我们现实和心理中的“紧急状态”,并不是反常情况,倒是例常情况。今天的欧洲人回顾欧洲历史对五件灾变事件仍心有余悸,谈虎色变。一是成吉思汗的侵略,二是法国大革命,三是奥斯维辛灾难和纳粹的兴起,还有两件事是自然灾害,黑死病和里斯本大地震。这种惊恐是“少见多怪”。这些灾变我们中国人见多了。我们可以说,中国每个朝代末年至少都发生一次“法国大革命”式的恐怖和暴政;而几乎每个君主甚至包括他的大大小小的跟班就是一个不同形状的希特勒,至于“成吉思汗”式的入侵更是每个帝王必须面对的“外交”难题。自然灾害和传染病嘛,家常便饭,死人嘛,我们见多了。

一代一代生活在这种残酷杀伐的历史环境里的人,将不断形成一种什么样的民族精神呢?

个案分析

孟德斯鸠已经注意到了中国社会的不稳定特征与欧洲的不同、以及这种差异对文化的意义。他在他的时代有一个统计:“亚细亚曾被征服十三次……而欧洲只发生过四次巨大的变化。”他接着分析说:“中国人生活的不稳定使他们具有一种不可想象的活动力和异乎寻常的贪得欲。”(10)这使我联想到不稳定的生活可能同样导致了“犹太人的贪婪”。

对上述各种社会动乱的形式提供一份详细的历史资料是一项负责的也是复杂的工作。这首先是一个资料收集的问题。我们已经说明,每次自然灾害几乎都可能导致一次相关的社会动乱。以外,二十四史是另外一个证明。二十四史至少意味着24次持续几年的巨大的社会动乱;而其中每一个朝代每一个帝王易位都可能导致一场规模不等的骚乱。加上异族入侵和其它各种社会灾乱,我们发现了一部混乱而血腥的中国历史。欧洲历史上出现的1815-1914年间的“百年和平”(11)在中国历史上是极其罕见的,而在一定意义上,欧洲的和平是以“远东”的战乱来补偿的。

为方便起见,我只选择政治动乱史的某一片段进行“抽样”考察;这种证明显然需要一定的想象力,但我们确信这种推理的可行性。

现在我们仅以西汉为例,来说明中国的动乱之害的突出严重性。虽然我们认为,1800年至1949年期间是中国灾乱最突出最频繁最激烈的时期(中国在19世纪到20世纪中后期经历了无数次社会动乱,其中较为“著名”的有:白莲教,1796-1804年;对英战争,1839-1842年;太平天国,1850-1864年;捻军,1853-1868年;回民起义,1855-1873年;对英法战争,1856-1860年;对法战争,1883-1885年;对日战争,1894-1895年;1900年义和团运动;1911年辛亥革命;军阀战争与北伐战争,1915-1928年;中日战争,1937-1945年;国共内战,1946-1949年;文化大革命,1966-1976年;……),而且对塑造现代政治文化更具直接意义,但我们更应在历史深处寻找起因。下面的一些资料来自法国的汉学家谢和耐Jacques Gernet先生的《中国社会史》(12)一书。西汉显然是中国历史上少有的稳定与发展的时期,然而即使如此,西汉的社会动乱仍然是接连不断的:

三 : 地球轴心:地球轴心-地球轴心,地球轴心- 寻找“地球轴心”

在第二次世界大战前后,中国的西藏远离战区,躲过了战火与硝烟,但并没有躲过纳粹德国的视线。1938年和1943年,经希特勒批准,纳粹党卫军头子希姆莱亲自组建了两支探险队,他们深入西藏,寻找“日耳曼民族的祖先”——亚特兰蒂斯神族存在的证据,寻找能改变时间、打造“不死军团”的“地球轴心”。1945年,苏军攻克柏林后,内务人民委员会(“克格勃”前身)军官在德国帝国大厦的地下室里,发现了一名被枪杀的西藏喇嘛。这一切都使纳粹在西藏的秘密行动成为二战中一个难解的谜团。

地球轴心_地球轴心 -地球轴心

地球轴心_地球轴心 - 寻找“地球轴心”

1941年12月底,在苏联战场上的德国军队以损失50万人、1300辆坦克、2500门火炮的沉重代价,在莫斯科会战中遭到惨败。同年冬,百万德军又在斯大林格勒战役中陷入被动。面对些坏消息,希特勒和他的总参谋部一筹莫展。

此时,希姆莱也在为如何摆脱军事上的被动处境冥思苦想。他一方面组织江湖术士通过在大西洋地图上悬挂吊锤的荒唐办法,来寻找盟军舰队。另一方面,他想到了 那个在遥远东方的“地球轴心”。此后,希姆莱面见希特勒,提出派遣一支特别行动小分队,前往西藏沙姆巴拉洞穴,找到那个能够控制全世界的“地球轴心”,然 后派数千名空降兵到那里,打造1个“不死军团”;与此同时,可以颠倒“地球轴心”,使德国回到1939年,改正当初犯下的错误,重新发动战争。为此,希姆 莱与希特勒密谈了六个小时,还向希特勒递交了一份2000页的报告,其中的一张地图标出了沙姆巴拉的大体位置。

1943年1月,由海因里希·哈勒率领的纳粹五人探险小组秘密启程赴藏。曾是职业登山运动员的哈勒是一名出生在奥地利的铁杆纳粹分子,早在1933年就加 入了纳粹党。1938年德奥合并后,他又加入党卫军。在一次瑞士举行的登山比赛中,哈勒一举夺冠,充分展示了雅利安人的“优秀品质”,受到希特勒的亲自接 见并与其合影留念。哈勒等人的旅程并不顺利,1943年5月,他们在印度被英军逮捕。在几次越狱失败后,哈勒等人总算成功逃出战俘营。开始,他们打算投奔 日军,但后来还是决定继续执行寻找“地球轴心”的使命。由于当时的英国印度总督派驻西藏的官员理查德森对德国人采取了宽容的政策,冒充德国商品推销员的哈 勒开始了他在西藏的七年之旅。没有人能够说清哈勒和他的探险小组都去了什么地方;有荒唐的传说称他们最终找到了“地球轴心”,但不知道怎样操纵它。也没有 人说得清哈勒手下的三个同伴去了哪里,因为直到战争结束时,哈勒的探险小组中只剩下他和希姆莱的心腹彼得·奥夫施奈特。1948年,哈勒在拉萨成为达赖喇 嘛的私人教师和政治顾问。1951年西藏和平解放时,哈勒仓皇逃往印度,为逃避审判,他选择了定居列支敦士登。此后,哈勒与达赖长期保持着密切联系。 1977年,当一些知情者揭露了哈勒的纳粹分子身份后,达赖竟然在1个记者招待会上公开为他的这位“恩师”辩护说:“我当然知道海因里希·哈勒的德国背 景,而且是在德国因为第二次世界大战作为忏悔人站在全世界面前的时候。但是,我们总是被‘咬输了的狗’所感动,并因此认为,德国人在40年代末已经受到盟 军的足够惩罚。”后来,哈勒撰写了回忆录《西藏七年》,但在书中并没有透露他受希姆莱之命秘密寻找“地球轴心”,以及他纳粹分子的真实身份。

目前,按照德国官方的说法,纳粹第一次进入西藏所拍的纪录片在1945年秋天的科隆大火中被烧毁。哈勒1951年从拉萨回到奥地利时随身携带的大量档案被 英国人没收,哈勒本人也已死去。纳粹进入西藏的档案保密级别较高,按德国、英国和美国的规定,有可能在2044年后解密,也有可能永远尘封在历史中。

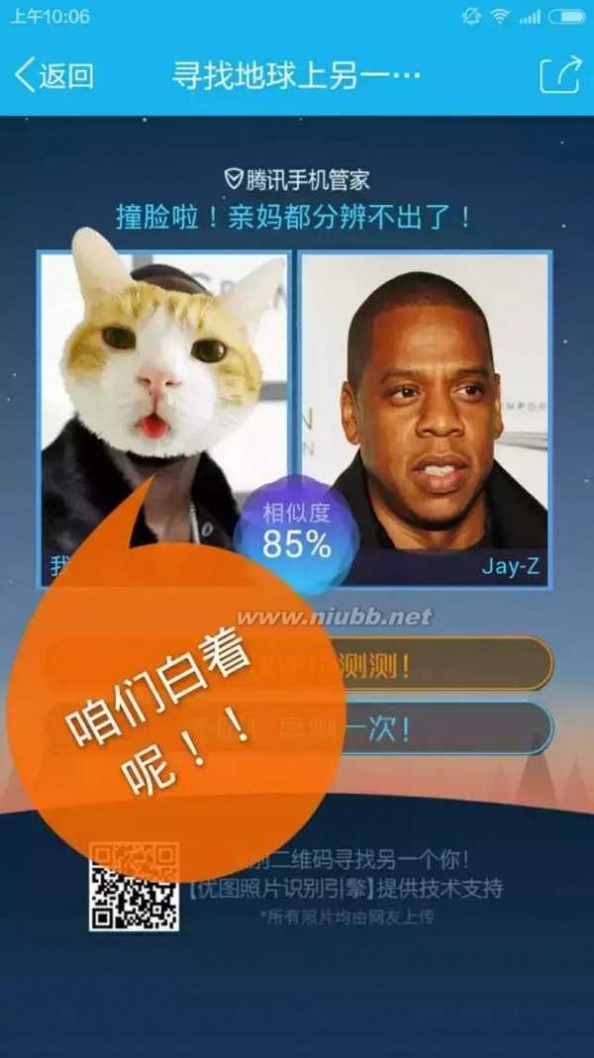

四 : 寻找地球上另一个我。

“世界上有没有另一个我,过着我想要的生活,世界上有没有另一个我,做着那些我不敢做的事。[www.61k.com]”

据说,这个世界上的每个人都拥有7个和TA相似的“双胞胎”,听起来是不是很向往呢。。。。

于是我们开始寻找世界上另一个自己!

当你上传了自己的美照,可能会是这样子的······

或者,这样的······

还有可能是这样的······

哈哈,你也想知道世界上的另一个“我”长什么样子吗?关注lzhuanapp,回复:样子

一起来找自己吧!~

微信号:lzhuanapp

乐赚官网:http://app.eapush.com/

扩展:寻找地球上另一个我 / 寻找世界上另一个我 / 寻找世界上的另一个我

五 : 静静地寻找一份惬意

1

静静地寻找一份惬意,

品一杯馨香的茗,

看好友热情的信息,

拿起桌边的笔,

画出生活的诗意,( 文章阅读网:www.61k.com )

然后,

然后,

换个心情,

从新开始……

2

我一直在,

在阳光里等待,

在微风中沉醉,

我的身影是那方风景的陪衬,

只为有太累的思念,

而又不愿意让自己迷离,

所以,

我一直在,

在这方风景里……

本文标题:寻找地球上另一个我-寻找地球61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1